Perjalanan Karya Dan Estetika Saya

Nama saya Daniel Rudi Haryanto

Sejak kecil saya gemar melukis. Melukis apa saja dan melukis di mana saya suka. Di Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal IX Muhammadiyah di Semarang, saya sering ikut lomba gambar dan lomba melukis. Sampai hari ini saya tidak tahu beda menggambar dan melukis, saya hanya tahu kesamaannya, yaitu saya mencintai dua kegiatan itu. That’s all.

Di saat belajar di SD KIP Karang Ayu Semarang, guru saya, Pak Priambodo sangat mendukung bakat seni saya. Dia mengarahkan saya sebagi seorang murid penembang Mocopat. Saya pernah menjadi finalis lomba Mocopat se provinsi Jawa Tengah di masa Sekolah Dasar itu. Saya sering mengikuti perlombaan melukis, Ibu saya mengantarkan saya setiap kali saya berlomba.

Pada saat saya SMP (Sekolah Menengah Pertama) di SMP 30 Semarang, pelajaran yang paling saya suka adalah menggambar. Guru seni lukis kami namanya pak Tri, beliau sangat senang melihat tugas-tugas saya, nilai menggambar saya selalu bagus.

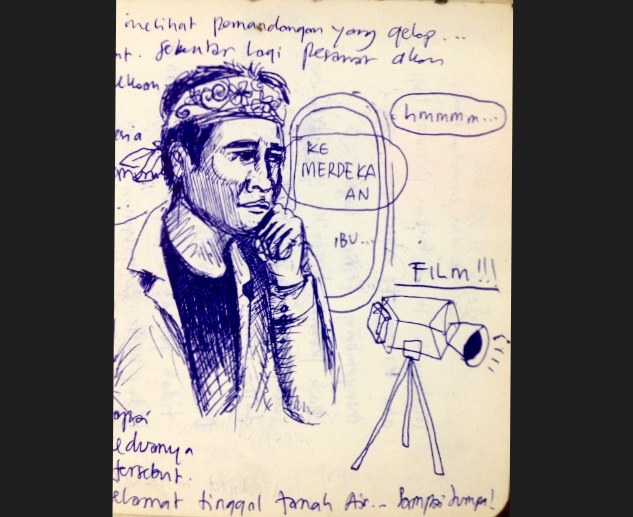

Buku Seni Rupa di masa SMP itu memperkenalkan saya kepada tokoh-tokoh seni rupa Indonesia. Saya mengenal Affandi, Soedjojono, Hendra Gunawan berikut organisasi yang mereka bikin pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Catatan sejarah mereka begitu memukau saya.

Jika liburan tiba, saya pergi ke Jogja mengunjungi kakak saya. Semarang-Jogja ditempuh dalam waktu 3 jam dengan menggunakan bus antar kota. Saya senang mengunjungi Malioboro dan pameran seni rupa. Kakak saya seorang aktifis mahasiswa waktu itu, lingkaran pergaulannya turut membentuk peribadi saya dalam melihat, mengkaji dan memahami permasalahan sosial dan politik.

Mas Totok adalah mahasiswa Seni Rupa Taman Siswa, dia pandai membuat dekorasi, pada acara-acara seminar kebudayaan atau diskusi saya sering diajak mendekor. Saya sering lihat dia melukis sampai larut malam.

Dulu di Jogja ada Forum Intelektual Muda yang dibikin sama Lembaga Kebudayaan dan Lingkungan Hidup (LKLH) yang dikelola kakak saya.

Suatu kali di Perpustakaan Hatta di jalan Solo LKLH menyelenggarakan seminar kebudayaan, di situlah saya mengenal penyair Wiji Thukul.

Puisi-puisinya gampang saya pahami, bahasanya ringan tapi mudah menyadarkan manusia tertindas. Waktu itu saya masih SMP ya…hihihi

Di Jogja, saya mengenal teman kakak saya. Mereka melihat bakat saya melukis. Suatu hari Martono memberitahu saya tentang Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) yang ada di Jogja.

Saya tertarik dengan sekolah itu. Sejak saat itu saya ingin melanjutkan ke SMSR setelah saya lulus dari SMP. Cita-cita saya hanya satu, menjadi pelukis, seniman!

***

Era Analog

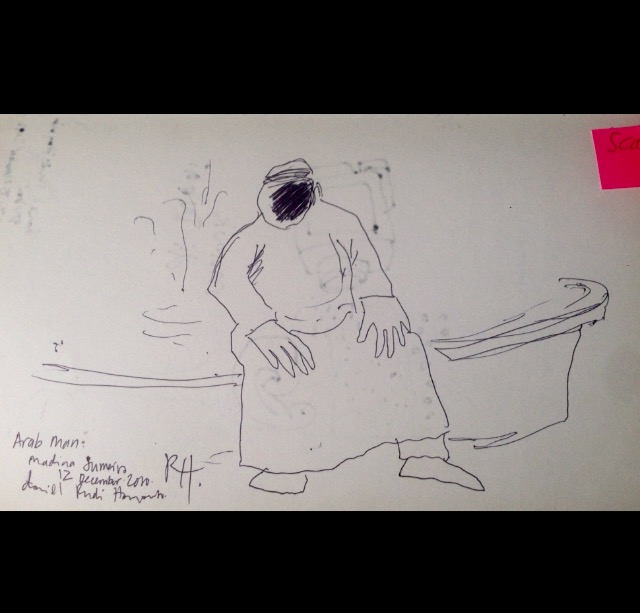

SMSR mengajarkan banyak hal baru kepada saya. Pengalaman yang sangat menarik adalah mempelajari sketsa dan gambar bentuk. Pak Harto PR adalah guru sketsa yang selalu memberikan tugas. Setiap minggu kami harus menghabiskan 1 rim kertas HVS sejumlah 500 lembar.

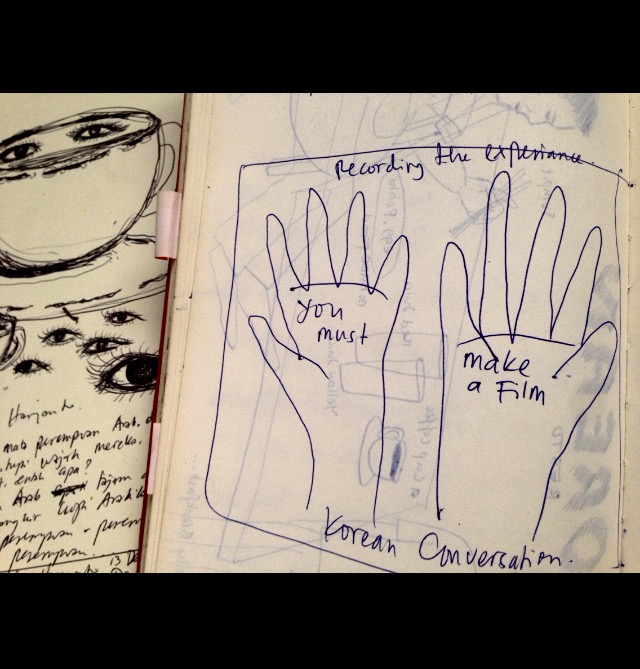

Tugas membuat sketsa itu sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan “menangkap” obyek yang ada di depan mata. Membuat sketsa sangat mempengaruhi proses seni rupa saya di masa berikutnya.

Saya sering keluar malam hari, nongkrong di Malioboro atau Pasar Bringharjo. Menunggu bongkaran sayuran dan membuat sketsa kejadian.

SMSR mengajarkan olah rasa, olah batin, olah ketrampilan tangan. Menghubungkan dan menyelaraskan batin, pikiran dan skill. Tinta, kuas, kertas menjadi media yang sangat murah untuk berkarya.

Di SMSR, kami diajarkan mengenal perkembangan seni rupa dunia melalui sejarah seni rupa. Di kelas 1 kami sudah mengenal Van Gogh, Picasso, Pit Mondrian, Matise, Paul Gauguin, Leonardo da Vinci dan tokoh seni rupa dunia lainnya. Sejarah mereka memotivasi saya untuk bermimpi menjadi seniman besar. Seniman yang tidak berhenti untuk berkarya sampai mati. Sejak SMP saya telah mengenal Raden Saleh, bagi saya Raden Saleh tidak kalah sama pelukis kelas dunia yang saya sebutkan di atas.

Motivasi dan mimpi itu membuat saya gelisah. Gelisah untuk menemukan bentuk dan gaya dalam berkarya. Lebar kertas dan kanvas ternyata tidak cukup luas untuk menampung gelisah saya.

Sebagai seorang yang sering membuat sketsa di lapangan, tentu saya sering berinteraksi dengan masyarakat. Mereka banyak bercerita tentang persoalan sosial dan politik.

Orde Baru di bawah rejim Soeharto sangat kuat, penguasa Negara menyelenggarakan pemerintahan dengan pendekatan otoriter. Di kanvas dan kertas saya menuangkan gelisah, di jalanan saya mewujudkan gelisah itu sebagai demonstrasi.

Era analog memberikan pilihan yang terbatas dalam bidang media berekspresi. Pada tahun 1998, setelah Rejim Soeharto jatuh, saya mendaftar kuliah di Institut Kesenian Jakarta.

Saya membaca sebuah catatan yang memuat tentang sebuah quote, itu diucapkan Lenin saat peresmian sebuah laboratorium film di Rusia pasca revolusi Bolsyevic. “ Di antara semua bentuk seni, film adalah yang utama”.

Saya tertarik dengan pernyataan itu, saya ingin membuktikan apakah perkataan Lenin itu benar? Pada saat itu saya sedang membutuhkan sebuah media yang mampu menampung semua gelisah saya.

Sebelum meninggal tahun 1994, ayah saya bekerja sebagai karyawan pemasaran sebuah produk mie instan di Jawa Tengah. Ayah saya memasarkan mie instan dengan menggunakan armada mobil film layar tancap. Saya sering mengikuti ayah saya memutar film. Dari pengalaman itu ayah saya mengajarkan bagaimana sebuah film bekerja dengan sebuah produk mie instan dan berhubungan dengan konsumen yang adalah masyarakat yang membeli produk itu. Film, bisnis ternyata sangat terkait.

Era Digital

Tahun 1998, saya masuk kuliah sebagai mahasiswa film di Institut Kesenian Jakarta.

Di sekolah film, saya menemukan tantangan yang berat. Saya tidak mengenal teknologi selain kuas, cat, kanvas, kertas, pastel, pencil, dan tinta. Di film saya mulai mengenal kamera, seluloid, lensa, proyektor film, proses kimia laboratorium film, teori cahaya dan sejarah sinema dunia.

Saya sering salah ketika menjawab soal tentang teori warna cahaya. Di SMSR sebelumnya saya telah hapal dan mengalami sendiri pewarnaan. Tetapi di film, ternyata berbeda. Sederhana saja, kesalahan itu menyangkut soal teori warna pigmen dan teori warna cahaya yang ternyata berbeda. Saya mulai memahami perbedaan itu.

Di Seni Rupa saya menggunakan kuas, cat dan dan kanvas atau kertas, di film saya menggunakan kamera, lensa dan seluloid. Dua dunia yang berbeda. Sungguh tantangan yang tidak mudah untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan di dalam kesadaran saya.

Krisis sedang melanda Indonesia, perekonomian bangkrut. Mahasiswa film menghadapi kesulitan dalam prosesing film seluloid. Kahanan yang mendesak itu membawa kami untuk mulai mengenal media video.

Di tahun 1998- 2000, kami mulai menggunakan video untuk praktek. Editing menggunakan komputer. Saya mengalami kesulitan karena saya tidak pernah belajar komputer untuk keperluan semacam itu.

Teknologi yang saya pelajari adalah teknologi komputer untuk menulis dengan banyak perintah control yang harus dihafal, itupun sudah lama terjadi dan lupa semua kontrol. Ini komputer editing, adobe premiere yang bagi saya seperti mimpi buruk, waktu itu. Saya pernah belajar ngedit, lupa di save dan listrik mati, saya panik sampai mencret!

Dari pengalaman belajar itu saya semakin menyadari, teknologi sangat cepat berkembang. Saya mendengar dan mulai sering mendiskusikan sebuah kata: Digital!

Adik-adik kelas saya sering membicarakan animasi dengan software maya. Kawan-kawan di seni rupa sering mendiskusikan pembuatan grafis dengan menggunakan corel draw. Sementara saya hanya mengenal “drawing” menggambar dengan tangan. Bukan dengan komputer. Bahkan bikin poster filmpun saya masih pakai cat poster dan karton. Mengejar pengetahuan dan ilmu teknologi sering membuat kepala saya “retak” waktu itu, saya belajar banyak dari pergaulan dengan kawan-kawan yang menguasai teknologi.

Film digital

Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika berhasil membuat film. Walaupun hanya merekam, kemudian memproses seluloid, atau mengeditnya ke dalam komputer editing dan kemudian saya sadar telah memiliki sebuah film!

Eksperimen-eksperimen kemudian saya lakukan. Ternyata sangat menyenangkan! Film membawa saya pada perjalanan besar, di antara teknologi, estetika dan ilmu pengetahuan.

Teknologi digital membawa dampak yang luar biasa di bidang visual dan audio. Saya tidak dapat menolaknya. Yang terpenting dari pengalaman itu adalah, saya dapat merasakan pengalaman yang dahsyat untuk mewujudkan kegelisahan saya ke dalam sebuah karya yang lengkap, visual dan audio!

Digital

Saya lulus dari Fakultas Film dan Televisi pada tahun 2005. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi sudah semakin canggih. Saya waktu itu menggunakan sebuah seluler merk Ericson. Komunikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah dari jarak jauh dengan sms dan telepon.

Di film teknologi tata suara dan kamera semakin berkualitas. Saya merasakan perkembangan teknologi terjadi sangat cepat.

Warung internet telah menjamur waktu itu. Pertumbuhan dan perkembangan internet mulai mewarnai ke dalam budaya masyarakat. Game online dan Sosial media mulai hadir menjadi kebudayaan baru.

Pada saat saya masih kuliah, Warung Internet menjadi kebutuhan. Masyarakat merayakan teknologi informasi melalui email dan situs digital. Google mulai menjadi kebutuhan pokok untuk mengakses informasi. Kotak pos mulai ditinggalkan, orang mulai berganti dengan sms, email atau surat elektronik. Kios-kios cuci cetak foto analog mulai bangkrut berganti cetak digital. Dunia menuju kepada runtuhnya tembok-tembok kebekuan.

Dulu, ayah saya pernah membelikan sebuah radio yang terkemas dengan tape recorder. Saya bisa menggunakan tape untuk merekam radio, merekam lagu-lagu favorit. Biasanya lagu-lagu Slank dan Iwan Fals. Saya pernah memiliki jam tangan yang ada kompasnya, atau radio yang terkemas dwnhan jam weaker. Tetapi hari ini radio, tape, alat perekam suara, kamera, dan semua perangkat hiburan ada di sebuah kotak kecil bernama gadget.

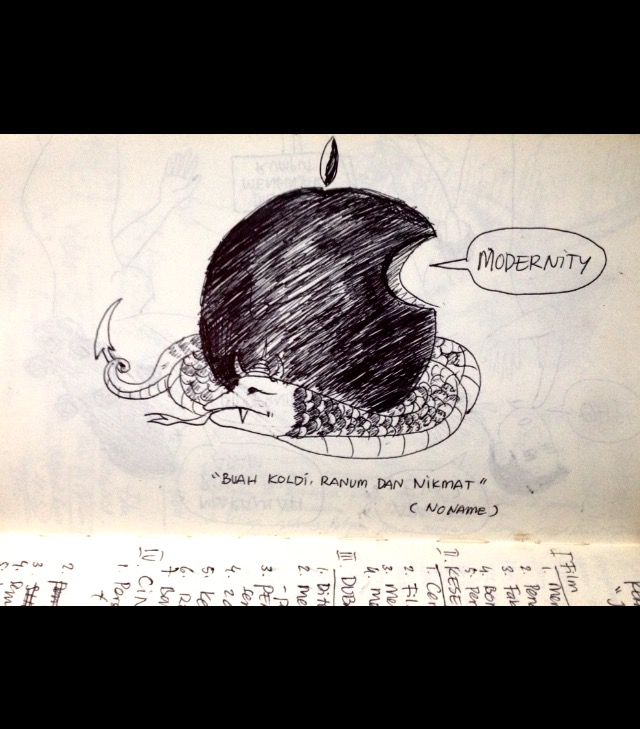

Saya menggunakan iphone 5. Gadget ini disebut telepon cerdas. Semua kebutuhan informasi pandang dengar dapat di akses dengan smart phone tersebut.

Saya menyadari di awal tahun 2017 ini, dunia sudah tidak tersekat jarak dan ruang. Mau cari info apa saja ada di google. Referensi sejarah seni rupa, film, musik, dan bentuk kesenian apapun ada di google.

Bisa saja dunia hari ini tidak lagi membutuhkan dinding untuk memajang lukisan. Tidak terlalu membutuhkan bioskop untuk menonton film, tidak perlu panggung untuk menyelenggarakan pertunjukan.

Dengan teknologi digital manusia semakin sibuk dengan gadget. Arus informasi dan komunikasi semakin deras. Tontonan berdurasi panjang tergantikan dengan tayangan pendek yang cukup membuat tertawa.

Berbagai paradigma lumer. Saya semakin gelisah. Seni Rupa yang saya geluti, film yang saya tekuni, pencarian dan pengalaman-pengalaman estetika bergulat dengan situasi dan keadaan. Kahanan manusia tidak lagi seperti dulu. Saya merasakan kini, dengan gadget manusia tampak kehilangan ruang kontemplasi. Dengan gadget ruang sosial malah berjarak. Semua berubah cepat, teknologi merasuki ruang-ruang private. Dari gadget orang mampu membongkar rahasia-rahasia. Dialektika terjadi secara acak tak ada waktu merenung, barangkali inilah apocalypse? Chaos?

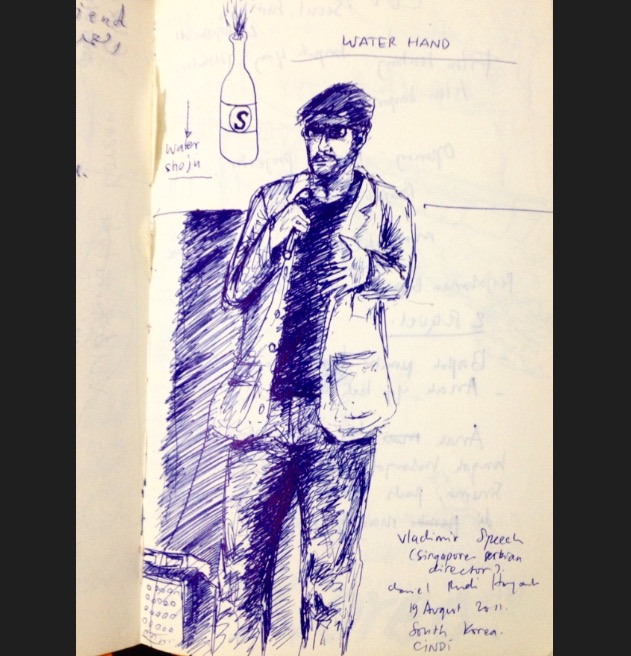

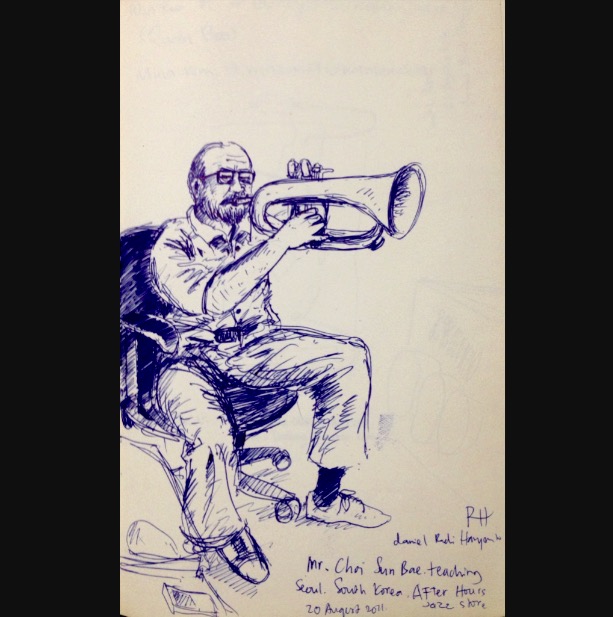

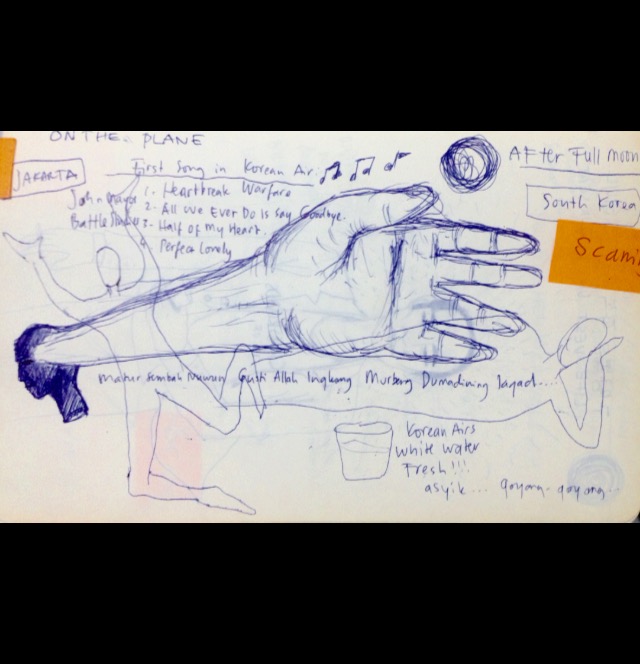

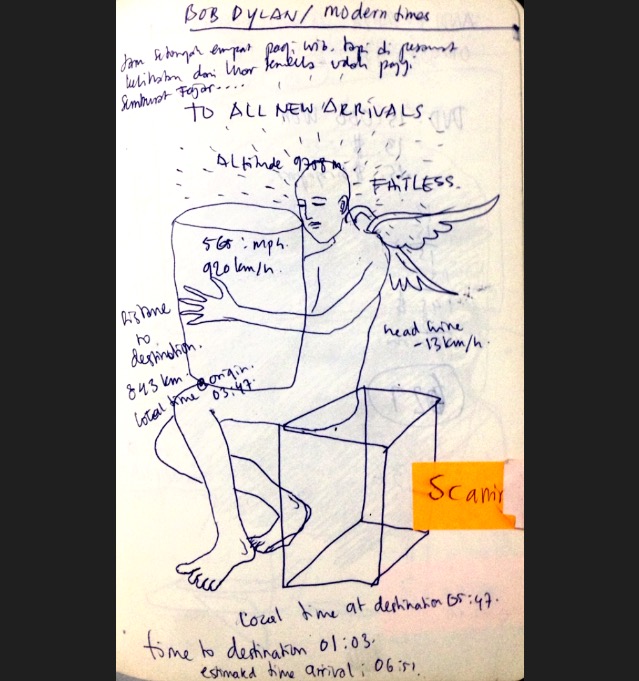

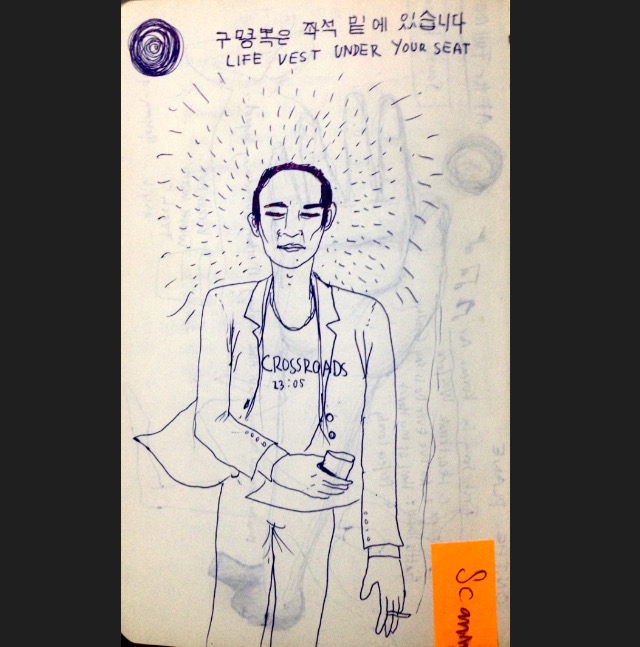

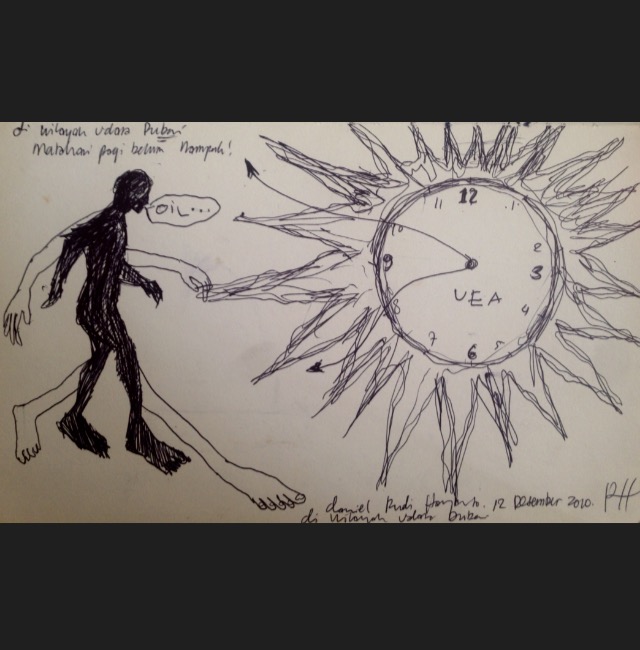

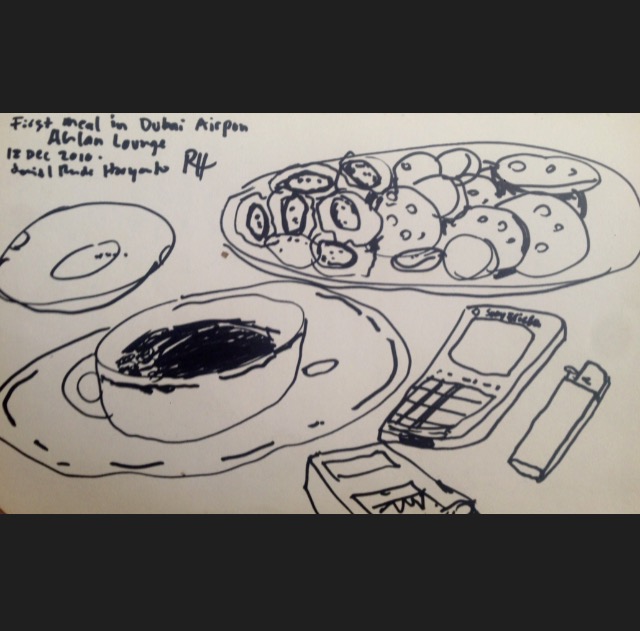

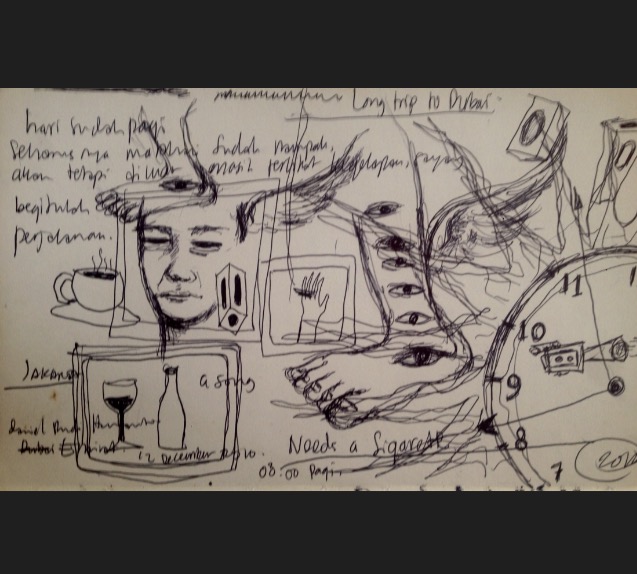

Sejak tahun 2010, saya mulai melakukan perjalanan ke berbagai film festival di berbagai negara. Suatu pengalaman yang menarik. Saya menyaksikan perubahan dan perkembangan dunia dari dekat.

Saya berada pada lintasan kebudayaan, lintasan ruang dan waktu serta diskursus yang asing bagi saya. Atas kenyataan itu, saya mendapatkan banyak inspirasi dan saya menterjemahkannya ke dalam karya-karya saya.

Perjalanan estetika saya sampai di kekinian. Saya tidak tahu sampai di mana perjalanan estetika saya akan tiba pada destinasinya. Saya menjalani dialektika atas perubahan dan kejadian-kejadian di sekitar saya ini.

Merespon dengan karya, merespon dengan gambar yang saya ciptakan dari hasil renungan saya yang singkat, kemudian saya berbagi, saya tidak berani menyebutnya sebagai kegiatan exibisi karya, saya merasa ada tuntutan untuk berbagi kepada publik, kepada dunia maya yang penduduknya tidak saya kenal namun sering memberikan suka dan jempol maupun komentar mereka.

Saya memahami, hari ini dunia sedang lumer, seperti es krim cokelat di bawah terik matahari. Saya merekamnya, saya melukisnya, saya menyaksikannya.